千葉県立中央博物館での録音方法

ここでは、千葉県立中央博物館が集めた音声資料の録音機器と録音方法を紹介します。

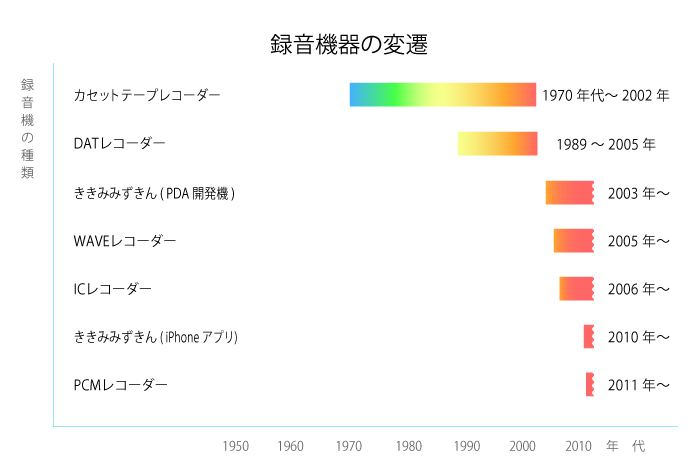

DATレコーダー 1989〜2005年

デジタル形式の音声録音機です。媒体にはデジタルオーディオ・テープを使用します。

もっと長く使われると思われていましたが20年たらずで生産が終了し、2010年にはDATを生成するデッキが手に入らなくなりました。

そのため、DAT録音はCD化またはWAVEファイル化されています。

ワンポイント・ステレオマイク:Sony ECM-MS5

ウィンドシールド: Sony AD-72

1991年9月4日/生態園

1991年9月4日/生態園

音環境録音の際は、ステレオマイクを三脚に取りつけて地上150cmの高さに固定します。録音中、録音者はマイクの数メートル後方に立ち、耳に聞こえる音(聴取音)をフィールドノートに記録します。

個別音を録音するとき、マイクを一脚に取りつけると音源の方向に すばやくしかもしっかり向けることができます。硬い地面のときは靴の上において、ノイズかマイクに伝わらないようにします。

ききみみずきん 生物音声識別支援装置(開発機) 2003年〜

2003年に世界で初めて導入された生物音声識別支援装置(開発機)です。生態園において、10台が「とりの声キャッチ名人」などの自然観察会や野鳥調査・音環境調査に使われてきました。

開発機であるため市販の製品を組み合わせています。搭載の音声認識ソフトはAIWIT Consortiumが開発しました。

パラボラマイク:orbitor OR 306X(直径20cm)

プリボイス(音声変換アダプター):ウェイブコム WPV400-UD-W

2007年11月24日/生態園

2007年11月24日/生態園

「ききみみずきん」で音をキャッチするときは、2〜5名のグループで活動しました。ききみみずきん係、マイク係の他に記録係・図鑑係・双眼鏡係がいて、協力しながら野鳥などの観察をしました。

音をキャッチするときは、1人がききみみずきん(本体)を、もう1人がパラボラマイクを持ちます。

パラボラマイクは音の聞える方向にしっかり合わせます。

装置を持つ人は音が聞こえたあとでボタンを押して5秒前からの音をキャッチします。装置内の音声辞書(鳴き声の音響モデル)と参照し、鳥や虫、カエルの種類を調べることができます。

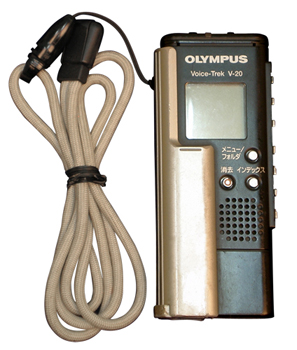

WAVEレコーダー 2005年〜

2005年から使用しているステレオ・マイク一体型のデジタル録音機です(個人蔵)。

音声資料の記録保存に適した非圧縮のWAVE形式(16bit・24bit)で録音できます。パソコン等他のデジタル機器への取り込みが容易で、音声資料の活用がしやすくなりました。mp3レコーダーとしても使えますが博物館の音声資料には使われていません。

この機種は日時の記録ができないため、2011年PCMレコーダーへ移行しました。

マイク:SMDみみ太郎 株式会社シマダ製作所 SX-007

録音媒体:コンパクト・フラッシュ・カード

また、外付けマイクとして使用した「みみ太郎」(個人蔵)は、両耳録音ができます。録音再生時にヘッドフォンを使用すると、音空間が前後左右上下に広がり、録音地点の音環境が再現されます。

ICレコーダー 2006年〜

ステレオマイク一体型のデジタル録音機です(個人蔵)。

この機種ではファイル形式は、パソコンに取り入れて再生や編集ができる、WMA(Windows Media Audio)が使われています。

ICレコーダーの機種により異なり、パソコンに取りこむための専用ソフトが必要な場合があります。博物館に提供された録音にはICレコーダーによるものが含まれますが、博物館自体ではICレコーダーは使用していません。

録音媒体:フラッシュメモリー(内蔵)

2011年6月12日

2011年6月12日

野鳥調査員の泉氏/生態園

ICレコーダーを手に持ち、いつでもチャンスが来たらさっと録音します。

ききみみずきん ( i Phoneアプリ ) 2010年〜

ききみみずきん for iPhone サイトはこちら

開発機の寿命が近づきききみみずきんは、iPhone用のアプリケーションとして開発されました。2010年に生態園で実証テスト(共同研究:生物音声識別装置「ききみみずきん」実用化実証研究)の後、2011年2月15日にリリースされました。

中央博物館には5台が寄贈されました。

iPod touch やiPadでも使用できます。

「ききみみずきん」でキャッチした音をパソコンや携帯電話のTwitterサイトに投稿し、音声をサイト上で聞くことができます。

自分がキャッチした音をTwitterでつながっている世界中の人に知らせることができます。

2012 6/5 NEW ! ききみみずきんの使い方は こちら

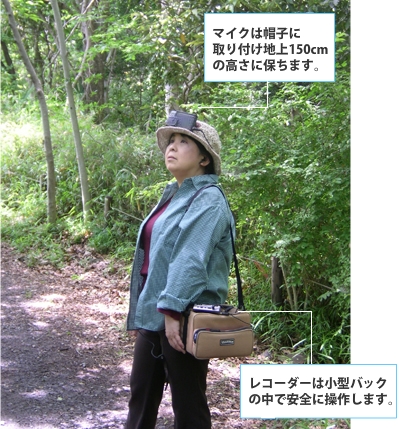

マイク:プロテック カプセルボイス PCV-WH

ききみみイエロー

2011年10月29日/生態園

2011年10月29日/生態園

とりの声キャッチ名人にて録音中の様子です。

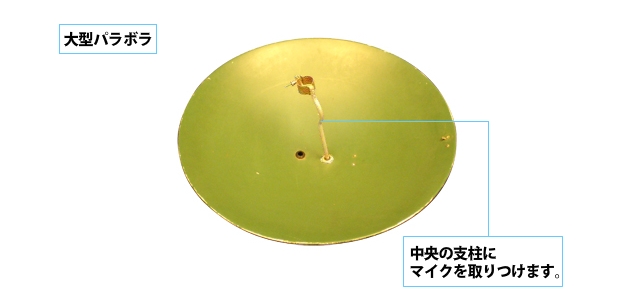

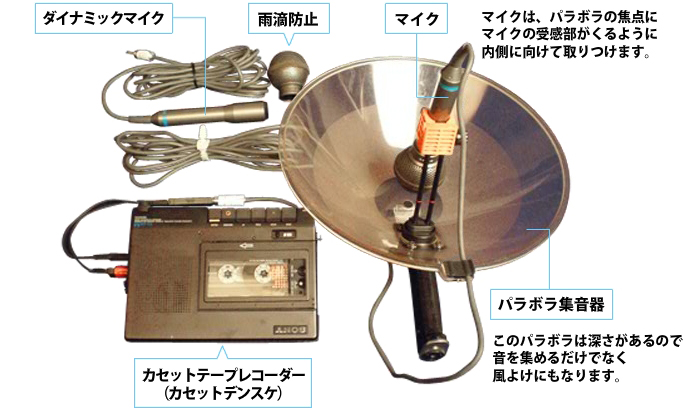

パラボラ集音器

カセットテープレコーダーやDATで録音の際、パラボラ集音器を使いました。

個別音を録る際には大小各種のパラボラ集音器を使い分けました。

低音の声で鳴く生き物には直径の大きなパラボラを、小鳥など高い声で鳴く生き物には小さいものを使いました。