| 4.平成18年度 春の展示「山の科学画」 終了報告書 | |||||||||

| 2007.7.5 展終了報告会にて報告 八木令子作成 | |||||||||

| 1 タイトル 春の展示「山の科学画」 2 開催期間 平成19年3月3日(土)~5月27日(日) 3 開催日数(実数) 75日 4 開催場所 本館第一企画展示室・第二企画展示室・第一ホール及び廊下壁面 5 開催場所占有期間 平成19年2月20日(月)~5月29日 (火) |

|

||||||||

| 6 担当科と後援・協力 地学研究科 後援:国土地理院・(財)日本地図センター・日本国際地図学会・ (社)日本 地図調製業協会 協力:寒冷地形談話会 7 担当者 吉村光敏・八木令子  |

8 期間中入館者 総計17,557人 9 支出予算 387,000円(平成19年度当初予算) 10 実行予算 636,055円 主な増額分 ポスター製作、看板製作 11 助成金 国土地理協会平成18年度学術助成金 850,000円 申請者:八木令子・吉村光敏 課題:「鳥の眼の視点」による博物館の地形展示教材の開発 ―地形景観を主題にした鳥瞰図のデータベース化と地形模型の製作― 助成金支出: 報償費(地形模型製作、鳥瞰図デジタルデータ製作、展示準備作業) 需用費(地形模型材料、資料整理用品、書籍等)など   |

||||||||

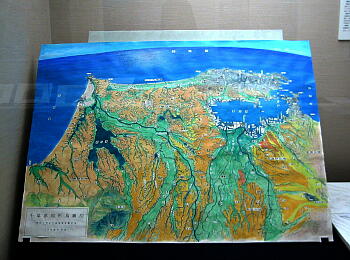

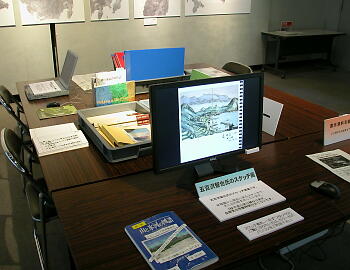

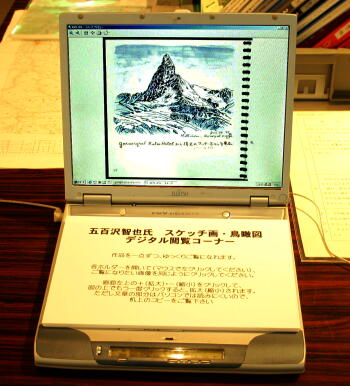

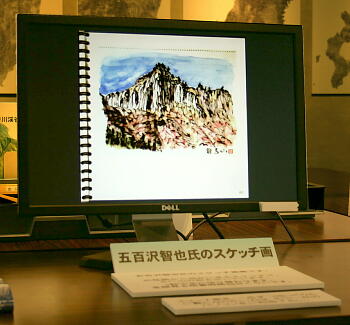

| 12 準備の経過 平成17年3月:寒冷地形談話会関係者より五百沢智也氏の鳥瞰図を基にした企画展開催の打診 4月:五百沢智也氏、寒冷地形談話会関係者との話合い(於千葉大学) 5月:平成18年度春の展示として「山の科学画(仮称)」 開催内諾 平成18年6月26日 開催起案(6月28日決裁) 著作物展示使用許可願起案 (東京新聞出版局・講談社・岩波書店) 中央博物館HP掲載起案(HP更新起案 平成19年3月27日) 平成18年12月15日 後援依頼起案(国土地理院、日本地図センター、 日本国際地図学会、日本地図調製業協会) 平成19年1月4日 印刷物作成起案 平成19年1月19日 印刷物納品 平成19年1月29日 展示資料借用起案 (借用期間:平成19年2月15日 ~6月10日) 平成19年2月20日 展示室展示製作作業開始 平成19年3月3日 展示会オープン(~平成19年5月27日) 平成19年5月28日~29日 展示撤収作業 平成19年6月6日 資料借用更新起案 (借用期間:平成19年6月11日~平成20年3月31日)  展示製作 |

13 展示資料点数 377点(表1) 展示室平面図、展示品リスト(リンク) 表1 資料点数内訳  |

||||||||

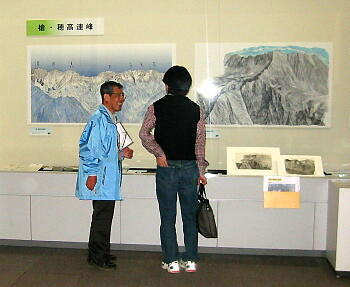

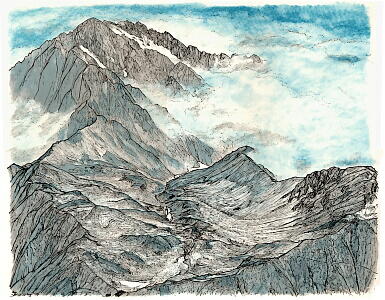

| 展示会場風景 | |||||||||

|

|||||||||

玄関ホール展示(導入展示) |

玄関ホール展示 |

||||||||

第1展示室入り口 |

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|

||||||||

|

|||||||||

|

|

||||||||

|

|||||||||

| 14 印刷物 ちらし A4版両面印刷(表:カラー、裏:モノクロ) 20,000枚 ポスター A2版片面印刷(4色カラー) 2,000枚  ちらしの表裏。 ポスターはチラシの表と同じデザイン。 チラシの画像と紹介文のページは、こちら |

15 広報 (1)HP掲載 予告(平成18年7月初旬開始)展示内容、五百沢智也氏紹介、主な鳥瞰図紹介 本番(平成19年3月~)展示紹介、4月以降の行事等追加 中央博HPへのアクセス件数が「深海魚展」以来の伸びであった。  展覧会紹介のページはこちら。 |

||||||||

| (2)ちらし配布 平成19年2月8日 文化財課、県内公民館・図書館、県内外研究機関・博物館等 (3) ポスター掲示 平成19年1月20日(館内各所へ)  外壁へのポスター掲示 |

(4) 入り口お知らせモニター(教育普及課の協力) (5)外周看板 従来生態園入り口扉の部分に企画展示の看板を仮設置していましたが、強風などで外れそうになり、扉の開閉が自由にできないなど問題が多かった。 そこで生態園の扉の右 上部に企画展示の看板を設置するための常設ボードを取り付ける予定であった。しかし 今回は工事が間に合わず、仮の設置板に看板をつけることになった。   外周の看板・中央博入口の看板 |

||||||||

| (6) 記者発表(マスコミへの情報提供) 平成19年2月23日 (7)インターネットを用いた広報 掲示板や管理人にメールを出し、中央博物館博物館の該当ページを紹介した。いわゆる地図・鳥瞰図マニア層、研究者層には周知されたと思われる。 山岳会等の高年齢層には、インターネットが浸透しておらず、アンケートでHPを見て知ったという層は、40代の山関係の人が主であった。 地形学関係、寒冷地形関係・・例 寒冷地形研究会HP 地図学関係 地図愛好者 地理愛好者関係・・例 地図と山岳のフォーラム 日本山岳会関係・・例 日本山岳会とその参加の同好会のHP 県内の山岳会、山の同好会・・例 千葉県勤労者山岳連盟とその参加の山岳会 鳥瞰図愛好者・・例 ミクシーの鳥瞰図フォーラム 資料:情報を掲載又はメールした対象(主なもの) <日本山岳会関係> 日本山岳会 http://www.jac.or.jp/ <日本山岳会の同好会> アルパイン・スケッチクラブ http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sketchclub/index.htm アルパイン・フォトビデオクラブ http://japvc.fuji.to/ 山げらの会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/yamagera/index.htm 九五会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/95kai/index.html 山の自然学研究会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/yamagaku-page.htm AGC(山岳地理クラブ) http://www12.ocn.ne.jp/~kon/AGC.html 客種 山遊会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sanyukaihp/index.html 麗山会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/2003/index.htm つくも会 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/tukumo/index.htm 山想倶楽部 http://www.jac.or.jp/info/doukoukai/sansoo/top_index.htm 日本山岳写真協会 http://www13.ocn.ne.jp/~japahonb/ 日本ヒマラヤンアドベンチャー・トラスト http://www.hat-j.jp/index.htm 日本勤労者山岳連盟 http://www.jwaf.jp/ 北アルプスブロードバンドネットワーク http://www.northalps.net/NorthAlps/ <千葉県内 山岳会・山の会> 千葉県勤労者山岳連盟 http://www.cwaf.jp/ 岳樺クラブ http://dakekanba-club.com/ 日和見山の会のホームページ http://homepage2.nifty.com/hiyorimi/index.htm ちば山の会 ⇒掲示板書き込み 千葉こまくさハイキングクラブ ⇒掲示板書き込み 船橋勤労者山の会⇒掲示板に書き込み 松戸山の会 :掲示板なし 東葛山の会⇒掲示板書き込み 岳人あびこ ⇒掲示板書き込み まつど遠足クラブ1年さくら組 ⇒掲示板に書き込み <五百沢智也氏のお友達・知り合い・フアン> 地図と周辺分野の行事情報の製作裏話 http://www.shirakawa-map.com/private/story-of-sitemaking.html ボンビバンおやじの歓び 毎日が山歩き http://bv-bb.net/bonvivant/yama/clm_004.html シャルマンワイン ブログ 日々の雑感 http://d.hatena.ne.jp/tach/searchdiary?word=*%5B%BB%A8%B3%D8%5D ブログ 地理とマンボウ http://geo-manbou.cocolog-nifty.com/ <山のHP> 山どんの資料室 http://yamadon.net/ 山尾先生の筑付通信 http://homepage3.nifty.com/tasiro/ yahooグループメンバー 標石で遊ぶ http://groups.yahoo.co.jp/group/hyoseki/ <地理・地図のブログ> 地理とまんぼう http://geo-manbou.cocolog-nifty.com/top/2006/01/post_7b6b.html 地理教育研究会(地教研)WEB管理人ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/chikyouken 地理屋のひとりごと http://chiriya.cocolog-nifty.com/hitorigoto/ 教育家庭新聞ブログ http://www.kknews.co.jp/wb/archives/2006/08/999.html 2チャンネル地図を見るのが趣味の人 http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1124867318/ |

|||||||||

16 ミュージアムトーク (4月以降は毎週日曜に企画展解説会として開催) ミュージアムトークは、土日や祝日を中心に中央博物館の研究員が展示室や生態園の解説をするもので、時には博物館のバックヤードである収蔵庫ツアーを行い、日ごろ目にすることのない収蔵資料を見せたりしている。 「山の科学画」開催中は、展示の経緯、作者紹介、展示の意図や工夫などを中心に、毎週時間を決めて解説を行った。 来館者からの質問に応じ、展示に対する反応を直に感じることができました。 なおこれ以外にも以下のような展示解説を行った。 友の会会員向け展示解説(3月4日、八木) 房総地学会談話会での展示解説(3月17日、八木) 寒冷地形談話会シンポジウム参加者向け展示解説(4月22日、五百沢智也) 展示ボランテイア向け展示解説(5月10日八木、5月20日、吉村) |

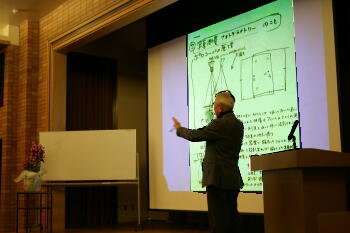

17 関連イベント (1) 五百沢智也氏講演会 日時:3月18日(日)13:30~15:00 場所:中央博物館講堂 タイトル:「山を調べ・山を描く~破線の径(みち)~」(演者 五百沢智也氏) 参加人数:177名 概要:山の科学画関連行事として、五百沢智也氏の講演会「山を調べ・山を描く~破線の径~」を行った。 講演内容は、「写真測量の地図作り」「氷河地形をさぐる」「ヒマラヤの山と氷河」の3部からなり、山の科学画の展示と絡めて、五百沢氏の鳥瞰図製作の方法、意図、エピソードなどが語られた。 遠く関西方面などからの来館者もあり、講堂の補助席も満席になるほど盛況であった。 講演スライドショー スライド一覧   |

||||||||

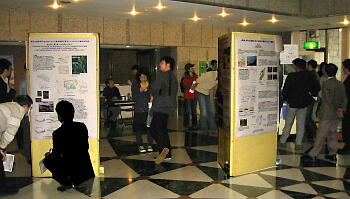

| (2)寒冷地形談話会シンポジウム (主催 寒冷地形談話会、協力 千葉県立中央博物館) 日時:4月21日(土)~22日(日) 場所:中央博物館講堂 参加人数:123名(2日間計) →シンポジウム「五百沢智也と氷河・氷河地形研究」講演予稿集 →復刻版「五百沢智也 写真判読による日本アルプスの氷河地形 付録:氷河の写真記録のための指針」 概要:五百沢智也氏の山岳鳥瞰図を中心とした「山の科学画」展の開催を記念して、五百沢氏がかつて設立の中心的役割を担い、現在高山地形や氷河地形の若手研究者の集まりとして活動を続けている寒冷地形談話会のシンポジウム「五百沢智也と氷河・氷河地形研究」を中央博物館で行った。 1日目は、五百沢氏とともに氷河地形の観察や研究に携わってきた3人の研究者(大森弘一郎氏、小疇尚氏、藤井理行氏)が講演し、日本人研究者による日本・ヒマラヤの氷河・氷河地形研究に果たした役割を評価した。 また11件のポスターセッションの説明を担当者が行った。 2日目は、午前中に五百沢氏による山の科学画展展示解説があり、午後からは、若手研究者による最近の氷河地形研究の発表「日本の氷河地形研究における五百沢前・五百沢後」が行われ、五百沢氏の研究との接点、今後の研究の方向性などが討論された。 また、五百沢智也氏が以前発表されたが、現在は入手困難になっている「写真判読による日本アルプスの氷河地形」と「氷河の写真記録のための指針」が、寒冷地形談話会により復刻され、配布された。 終日ポスターセッションも行われ、一般来館者も含め、熱心に議論する姿が見られた。

ポスターセッション  |

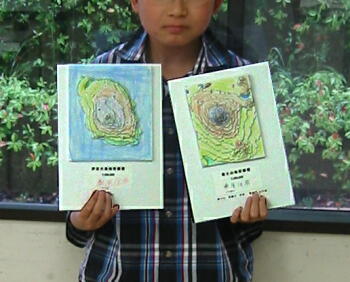

(3) 房総地学会談話会(演者 八木令子) 日時:平成19年3月17日(土) 場所:中央博物館会議室 タイトル:鳥の眼の視点による博物館の地形展示-山の科学画の展示資料と展示手法ほか- 概要:従来博物館の展示になりにくいと言われた「地形分野」において、地形景観を主 題にした鳥瞰図や地形模型など、「鳥の眼の視点」による展示資料の収集・製作の事例 を示し、効果的な展示手法について紹介しました。 講演レジメ 18 関連講座 (1)地学講座「山の画像を作る」 日時:平成19年3月21日(水祝)10:00~16:00 担当者:吉村光敏・八木令子 →講座配布資料 参加者:12名 概要:山の科学画関連行事として、地学講座「山の画像を作る」を行った。 景観や地形を描く方法として、まず等高線ずらしによる簡単な鳥瞰図の作成法を実習し、その後市販ソフトカシミールで何ができるのかといった内容を中心に、コンピュータで画像を作る方法や注意点を解説した。 参加者に1台ずつパソコンが用意できなかったが、画像ソフトのマニュアル本に明確に書いていないことを中心に解説したため、好評であった。 なおこの講座は、いつも地学講座に申し込むリピーター的な人よりも、初めて地学関連の講座(あるいは中央博の講座)に参加するという人が多く、遠方からの参加者もみられた。 講座レジメ (2) 地学講座 さわってみよう、やってみよう! 「かんたんな地形模型を作ってみよう」 日時:平成19年5月6日(日) 場所:中央博物館研修室 担当:八木令子・玉川恭子 →講座配付資料 参加者:20名 概要:以前夏休みなどに3日間かけて実施していた講座の内容を少し簡略化し、1日で地形模型の作り方の基礎を習得してもらうことを目的としたもので、小学生~一般を対象にし、当日申込みで行った。 らくらくコース(伊豆大島)とじっくりコース(富士山)の2種類を用意し、それぞれ2~3時間で完成するだろうと予想していたが、意外に時間がかかってしまった。 しかし親子で参加するなど、楽しんでいる様子が伺われた。   |

||||||||

| 19 マスコミ掲載等 ・古今書院「地理」vol.52,no.4(2007.4)(五百沢智也 山岳鳥瞰図の世界―千葉県立中央博物館春の展示「山の科学画」から)(リンク) ・聖教新聞 3月26日(情報プラザ「山の科学画」展紹介) ・河北新報 3月26日(山形版 山岳描写の記録集大成 山形出身・五百沢さん「山 と氷河の図譜」) ・産経新聞 4月3日朝刊(文化欄 写真より精密な鳥瞰図) ・読売新聞 4月13日朝刊(千葉版 Fridayちばイベントガイド「山の科学画」紹介) ・NHK-FM千葉「ひるどき情報千葉」4月20日(美術館・博物館情報で展示紹介) ・朝日新聞 4月23日朝刊(千葉版 山の鳥瞰図250枚「写真より立体的」) ・千葉テレビ 4月24日6:00~(ニュースマスターで「山の科学画」展紹介) ・産経新聞 5月9日朝刊(千葉版 文化の小径「鳥瞰図に見る自然の迫力」)  取材を受ける五百沢氏 取材を受ける五百沢氏 |

20 アンケート結果 ●アンケート総数 220枚 開催日数75日 平均 3枚 ●年齢構成 圧倒的に、50台以上が多かった。 全体 10代以下 13%、20代 3%、30代 5%、40代 9%、50代 18%、 60代 27%、70代 24%。・・・・50代以上で69% ●居住地(回答者のみ) 201件 県内の遠隔地や、県外の比率が多かった。とくに、日本でも関東以外の地方の方が見られた。 千葉市内 34%・・・ うち中央区15%、若葉区5%、美浜区4%、花見川区4%、 稲毛区4%、緑区3% 近隣市町村(八千代市、習志野市、市原市、船橋市、市川市、四街道市)計:23% その他県内(流山市、我孫子市、柏市、白井市、鎌ケ谷市、印西市、香取市、佐倉市、 成田市、旭市、東金市、山武市、木更津市、富津市、君津市、館山市、茂原市、一宮 町、いつみ市) 計25% 県外 19%・・・うち、東京都 7%、神奈川県 3%、埼玉県 4%、茨城県 1%、 栃木県+群馬県 1% 静岡県1%、新潟県0.5%、熊本県 0.5%、京都府 1%、 愛知県 0.5% ●来館回数 220件 初めての方の比率がやや多くなった。 はじめて、40%。2回目 10%。3回目 10% 4回以上 40%。 ●展示会の開催を知っていたか 216件 知っていた 82%。知らなかった 18% ●展示会の開催を知った媒体 177人複数回答 人伝えに聴いて、というのと、新聞雑誌が多く、インターネットは少なかった。高年齢層が多かったせいだと思う 知人等 26%。新聞・雑誌 21+7=30%。ちらし 19%、ポスター14%、 県民だより 11%、インターネット 8%、年間行事予定 6%、TV 2% ●展示は面白かったか 内容が面白く満足したという評価 全体の満足度(208人回答) 非常に満足+満足 49+45=95%、どちらでもない3% 不満 1% テーマについて(218人回答) とてもよい+よい 75+19=94% どちらともいえない3% つまらない 1% ●パネルの文章の分かりやすさ(214人回答) 難しいという反応が、少なかった。 やさしい 4%、むずかしい18%、ちょうどよい79% ●パネルの読みやすさ(59人回答) 所載雑誌のページをコピーして展示したが、それが 読みにくいという、反応があった。・・・てもとに、同様のものを解説シートとして設 置した。 小さすぎる 95% その他5% |

||||||||

| 21 運営組織 地学研究科内で作業分担 企画:吉村・八木 スケジュール管理:岡崎・吉村 広報:岡崎 展示製作・協力:吉村・八木・小田島(山FM)・岡崎・高橋・伊左治・御巫 HP作成:吉村・萩野(動物) 展示当番:地学研究科全員 |

|||||||||

22 「山の科学画」展示ボランテイア

・登録者 16名(開催期間中実働 75人日) ・展示ボランテイアの目的: ①展示担当学芸員が不在の時に来館者との橋渡しをしてもらう ②展示の見どころやポイント、展示をどう見たらよいかなどを来館者に伝える (ただしこれに関する質問想定集のようなものはなく、ボランテイアの人それぞ れの興味、考えで対応してもらう) ③来館者の話し相手をすることで、その場を盛り上げる ・研修等: 2月下旬に展示内容に関連する参考図書のコピーをボランテイア全員に配布した。 また開館前日に展示ボランテイア向け内覧会及び研修会を行い、展示内容や資料 に関する解説を行いました。 ・この外、より専門的な質問に対応する展示解説補助を明治大学大学院の学生3名に依頼した(実働5人日)。 |

|||||||||

また期間中、五百沢さんも度々展示室を訪れ(合計23回)、解説や本のサインなどを気軽に引き受けてくださった。 画像は、サイン風景。五百沢先生のサイン本が買えるということで、人気であった。 |

|||||||||

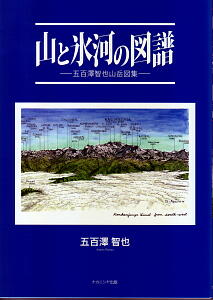

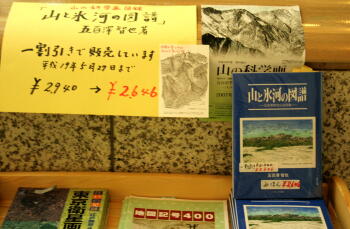

| 23 「山と氷河の図譜」の出版とミュージアムショップでの販売 展示会の開催にあわせて、五百沢智也氏の著書「山と氷河の図譜」(京都ナカニ シヤ出版)が出版された。 山の科学画の展示内容をすべて反映しているものではないが、図録がわりの役目を果たした。 ミュージアムショップで、定価の一割引き(2,646円)で販売し、展示期間中に400冊以上売れた(サイン入りが人気)。 この外、古今書院や岩波書店などの五百沢さんの著書、ナカニシヤ出版の山岳関係の書籍、日本地図センターの書籍や地図グッズなどをミュージアムショップで扱い好調な売れ行きであった。

|

|||||||||

| 24 事業評価 ・総来館者数は例年のこの時期と比較して2,000名程度多かった。来館者の傾向として、遠方からわざわざ、何回も、時間をかけて見る人が目立った(御芳名帳、解説ボランテイアの観察、アンケート結果より) ・インターネットによる評価はほぼ好評 ・写真撮影可が好評(美術関係の展示会はほとんど不可) ・講演会は満席、立ち見が出るほどで内容的にも好評でした。 ・展示解説ボランテイアはほぼ成功、来館者との会話から興味を引き出すことができたと思われる。 ・この展示をきっかけに、幾つかの博物館等で、五百沢氏の鳥瞰図の展示会を開くことが計画されている(既に4つの場所で計画が具体化)。 より多くの人にこのような鳥瞰図の存在を知ってもらいたいという意図はほぼ達成されたといえる。 →これらの展覧会の様子はこちら |

|||||||||