令和6年度トピックス展

神社の屋根より絵馬出づる

~富津市三柱神社の修復工事より~

会 期 令和7年2月1日(土)~3月16日(日)

会 場 県立中央博物館(千葉市中央区青葉町955-2)

入 場 料 一般300円、高校生・大学生150円

※中学生以下・65歳以上・障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1人は無料

休 館 日 月曜日(月曜日が祝休日の場合は翌平日)

平成28年、富津市三柱神社の修復工事中に、屋根材から江戸時代中期の絵馬が極めて良好な状態で発見され、令和6年に当館に寄託されました。これらの絵馬は、木更津市の神社の屋根に使われていた絵馬群とも類似しており、この発見により東京湾沿岸で同系統の絵馬を奉納する習俗が広がっていたことが分かってきました。

本展示では、三柱神社の屋根から300余年ぶりに現れ出でた絵馬の一部を公開し、併せて房総の小絵馬習俗も紹介します。

展示構成

(1)三柱(みはしら)神社の屋根の絵馬

江戸時代から鯛の桂網(かつらあみ)漁業で名を馳せた富津市竹岡地区には、県の文化財に指定されている立派な三柱神社があります。しかし、平成25年の台風による土砂崩れで社殿が大きく破損しました。地元の方々を中心に長期の修復工事が行われている中で、こけら葺き(薄い板葺き)の屋根材から江戸時代中期の絵馬が極めて良好な状態で発見されました。タイムカプセルのように神社の屋根からふたたび姿を現した300年以上の前の絵馬たちは果たしてどのようなものなのでしょう。

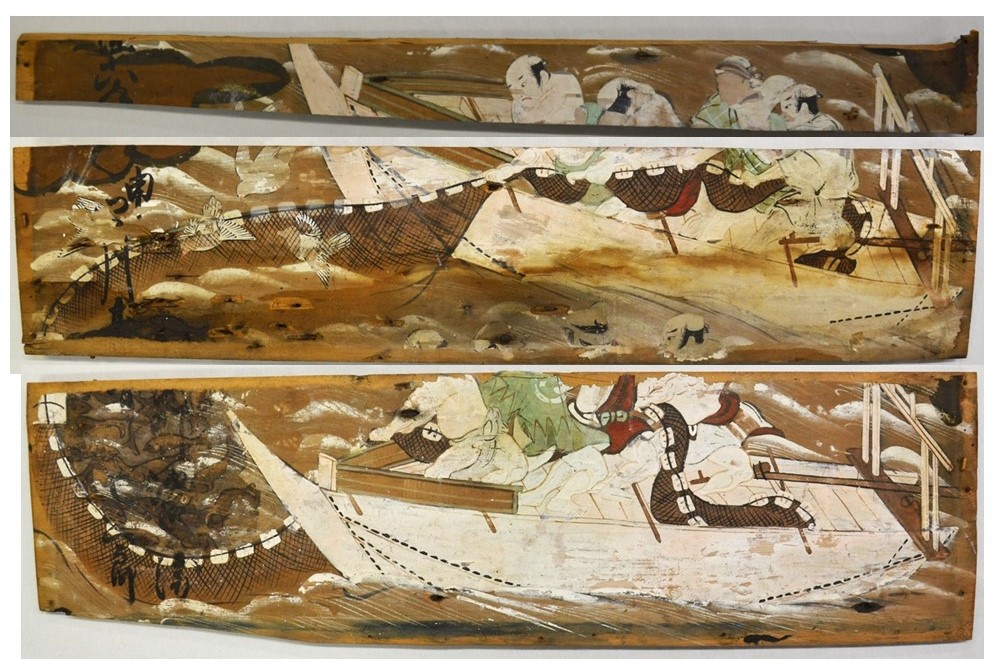

(2)もう一つの屋根材絵馬 ~木更津市牛袋(うしぶくろ)稲荷神社の絵馬~

木更津市牛袋の稲荷神社の屋根材にも多くの古い小絵馬が使われていたことが確認され、中には三柱神社の絵馬と筆致やサイズが共通するものも含まれていました。両資料を比較することで、江戸時代初期の内房の絵馬習俗の広がりを知る手がかりとなります。

木更津市牛袋稲荷神社の屋根材として使われていた絵馬

(3)屋根の板葺き

三柱神社、牛袋稲荷神社で絵馬が再利用された板葺き屋根の特徴を実物の部材や絵画から説明します。

(4) 房総の小絵馬習俗

平成の半ば頃まで、東金市や茂原市、東葛地域の農村部では毎年絵馬師が描いた小絵馬を各農家が買って、屋敷神などに納める風習がありました。今は忘れられてしまった房総の小絵馬習俗を紹介します。

関連行事

ミュージアムトーク(展示解説)

担当学芸員が展示内容について解説します。

日時 2月22日(土)、3月1日(土)、3月9日(日) 午前11時~、午後2時30分~

料金 無料(別途入場料が必要です)