平成30年度第4回中央博セミナーのご案内

日 時:平成31年1月16日(水)午後1時30分~

会 場:千葉県立中央博物館 本館1階 講堂(千葉市中央区青葉町955-2)

その他:当日受付、先着順、150名。入館料不要。

発表1

発表者:八木令子(自然誌・歴史研究部地学研究科)

タイトル:博物館の三十余年

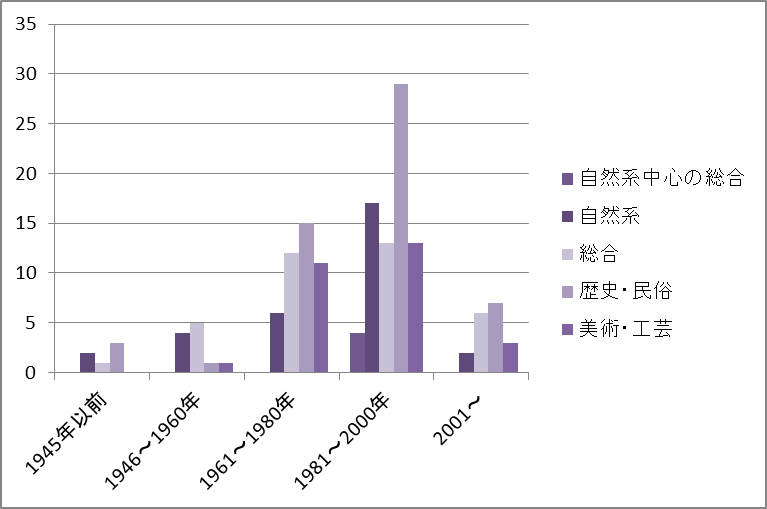

要旨:今から30年以上前の1980年代半ばから1990年代にかけて、県立レベルの比較的規模の大きい総合博物館、特に自然系を中心とした研究重視型博物館が各地で開館した(図1)。その背景として、先行していた人文系博物館や美術館の建設が一段落したこと、環境や自然保護への関心が市民レベルで盛り上がり、自然科学に対する博物館の役割が行政サイドにもある程度理解されるようになったことがあげられよう。また当時すでに大学において縮小傾向にあった自然史(誌)系分野の学問の受け皿として、あるいはもう少し積極的に言えば、博士号取得前後の若手研究者のより適切な研究の場として、公立博物館が位置づけられるようになっていたこともある。

かつて博物館活動の中心は、実物資料を収集し、それらを展示することにあった。「博物館行き」という、どちらかというとネガティブな響きの言葉があったように、博物館に持ち込まれても、展示に値しない資料は、収蔵庫に押し込められ日の目を見なかった。また研究対象が標本という形を取らないことが多い学問分野は、博物館との関わりが薄かったと言えよう。しかし研究重視型の博物館ブームの中で、博物館の資料は、必ずしも実物標本だけではないことが認識され、調査研究に基づく適切な資料収集や展示を行うこと(必要のないものは集めない)、学校教育や生涯教育との連携として、講座や観察会などの教育普及活動に重点を置くことが求められるようになってきた。

私はそのような時期に、大学及び大学院修士課程で自然地理学(地形学)を専攻し、「過去に発生した自然現象(地すべりなどの土砂移動現象)の痕跡を地形景観から読み解く」という研究を行ってきた。そして大学院修了後の1985年、中央博物館の準備室に入り、常設展示の企画・制作など博物館の開設に携わった。また開館後は主に地学研究科の学芸研究員として、自然地理学を専門とする立場で博物館活動を行ってきた。その間いくつかの節目があり、仕事の内容や取り組み方、考え方も少しずつ変化していった。

そこで、今回、すべてが手探りの状態だった博物館準備室のこと、公私とも多忙な時期に「今しかない」という状況で書いた博士論文、実物標本の少ない専門分野を、展示や講座・観察会にどう組み込んできたか、近年「自然災害の時代」と言われる中で取り組んだ災害の展示などについてふり返ってみたいと考える。また、一時期博物館を離れていた時に感じた「外から見た中央博の姿」や、千葉県の天然記念物など自然系文化財について思うことなども、時間があればふれてみたい。

図1 全国の主な国公立博物館の種類と開館年(八木、 2016)

*縦軸は博物館の数。1981~2000年も歴史民俗系が多いが、この時期、自然系を中心とした総合、あるいは自然系の博物館の数が増えた(例えば千葉県立中央博物館1989年、兵庫県立人と自然の博物館1992年、神奈川県立生命の星・地球博物館リニューアル1995年、滋賀県琵琶湖博物館1996年など)。

発表2

発表者:倉西良一(生態・環境研究部生態学・環境研究科)

タイトル:博物館での30年、特に小動物展示室における来館者との対話から考えた

生命倫理の問題

要旨:本講演では最初に、博物館で行った水生昆虫の研究を紹介したい。後半は業務として従事して来た小動物展示室で来館者との会話から考えた事を話したい。

小動物展示室は展示室としては小さなユニットで一番奥の空間に位置している。『生き物』展示故に驚く程手間ひまがかかるが来館者の滞在時間の長い展示室であると思う。私はこの展示室の管理運営に25年間携わってきた。直接対話ができた来館者は多い年では1000人を遥かに超えるので、延べ2万人以上の方々と身近に暮らす生き物についてその魅力を話して来た。

小動物展示室の特徴は『生き物』の特徴を生かして来館者と直接対話する事が容易なことである。対話のネタは限りなくある。例えばアズマヒキガエルやニホンマムシが餌を食べる時にどのような行動をするのか、実際に目の前で見た人は少ないであろう。捕食者はその捕食する瞬間にその生き物らしさが炸裂する。給餌観察をすると子供だけでなく大人も大喜びで、ミュージアムトークは呼び込みなしでも参加者人数は20名を超え、狭い小動物展示室が一杯になる事もしばしばであった。

生き物の魅力が伝わった時に目が輝く子供がいる一方で、少なからず『生き物』に対して憎悪に近い感覚で接する人もいる。私たちから見ると非常に理解しにくい側面であるがその問題を考えてみたい。

『好き嫌いは人の勝手だからどうでもいい』と投げ置いても良いものであろうか? 私は『生き物』を無理に好きになれと強制したい訳ではなく、問題にしたいのは『生き物』嫌いな人々が口にするのは『気持ち悪い』という言葉である。この『気持ち悪い』という言葉は巷に溢れているが、皆さんは本当にその意味をよく考えた上で使っておられるのであろうか?『気持ち悪い』は すなわち【(お前などは)生理的に受けいれることはできない。どこかに消えろ】という意味であろう(言葉の強弱はあるが)。異質なものは受け入れないという強い意志を表明する意図をもった言葉であると考えられる。

本当にこんな言葉を無意識に使っていいものであろうか? 自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて、属する個人または集団に対して攻撃、侮辱する発言・言動はヘイトスピーチである。人種や宗教、容姿だけでなく生物の種間という属性をも含んで良い概念であろう。このような言葉が蔓延する世の中は決して良いものではないと思う。想像していただきたい。もし自分が見ず知らずの集団から気持ち悪いと責められたら非常に傷つくであろう。同じ事をたとえ相手が生き物(カエルやヘビ)であっても使っていいわけがないだろう。その意味で『気持ち悪い』という言葉が今一度見直され使われなくなる事を提言したい。これは生命倫理にも係わる大きな問題であると考える。私は小動物展示室が今後動物生態の教育普及だけではなく生命倫理を考える場としても使っていただくことを提案したい。

発表3

発表者:黒住耐二(自然誌・歴史研究部資料管理研究科)

タイトル:貝から日本の原風景を探る

要旨:中央博で30年間、貝類の担当として、現生・遺跡等々の多数の貝類を同定してきた。特に、後半は遺跡出土貝類の研究が主となり、今回は、いくつかの遺跡の事例を示しながら、人々の身近なところの貝類が示す「原風景」を紹介したい。

旧石器時代~縄文時代の始め頃

日本では旧石器時代の貝塚は知られていないが、最近、約2万年前の“氷河期”の貝類が確認され始めた。本州最北端の下北半島・尻労安倍洞窟遺跡から自然堆積の陸産種(カタツムリ)が得られた。驚くことに、その多くの種が北海道に分布していないアオモリマイマイ等の現在も下北半島に生息している種であった。さらにカタツムリは広葉樹林を好み、氷河期の最も寒い時代でも、場所によっては落葉広葉樹林がかなり広がっていたと推測された。琉球列島・沖縄島のサキタリ洞遺跡からは世界最古の海産巻貝で作った釣り針や海産貝の製品が発掘され、得られたチグサガイ類等の海産種から当時の沖縄島周辺は、現在の大隅諸島から紀伊半島程度の亜熱帯海域だったことが初めてわかった。シュリマイマイ等の中大型種を含め、陸産種の組成は現在と類似しており、当時も湿度の高い照葉樹林に被われていたと考えられた。

この2つの旧石器時代遺跡から出土した主な食用動物は、下北半島ではノウサギ、沖縄島では淡水生のモクズガニとカワニナであり、“石器を付けた槍で、ナウマンゾウを狩っていた”旧石器時代人というイメージとは程遠い。少なくとも海岸に近い地域では、“今と似ている風景”だったのだろうと思っている。

その後、気温は上昇し、海進の時期に入り、サキタリ洞遺跡の1万5千年前頃の層からは、現在の奄美諸島以南に分布するホソスジイナミ等の海産種が得られ、サンゴ礁は海水面には達していなかったが、海水温は現在とそれ程変わらなかったと思われる。

日本列島では、約1万年前に汽水域にすむヤマトシジミからなる日本最古の貝塚が現れる。当時、島根県・宍道湖のような汽水湖的な環境が広がっていた可能性も想定される。ただ、一方で内陸部の洞穴遺跡からは、淡水貝や内湾の泥干潟にすむ二枚貝のハイガイや外海の岩礁に生息するサザエも採集されていた可能性もあり、当時の人々が様々な環境で貝を採集していた状況が垣間見え、私は、汽水湖的な環境の広がりの可能性を除くと、西日本等の沿岸域では現在と大きく違っていなかったと思っている。

以下、時間の許す限り、縄文海進最盛期頃(約7千~6千年前頃)、縄文時代後半から近世(=江戸時代)前半まで、近世後半以降~高度経済成長期まで、高度経済成長期以降の順に紹介したい。