内黒田 出羽三山講(四街道市)

調査時期:2011年3月

内黒田出羽三山講では、3月に 春行 、9月に 秋行 を、西光院で行っています。7本の梵天を作り、うち1本は一回り大きく作ります。境内に大きな梵天を中心に、4本の梵天で囲むように立て、前に注連縄を張ります。拝みの後、大梵天は梵天塚に、6本の梵天を用水路と集落の入り口5カ所に立てます。

梵天の作り方

手順

- 藁束を折り返して藁ヅトを作る。上下2か所を縛って切り揃える。藁ヅトの切り口を下にして半紙で巻き、頭にも半紙をかぶせる。

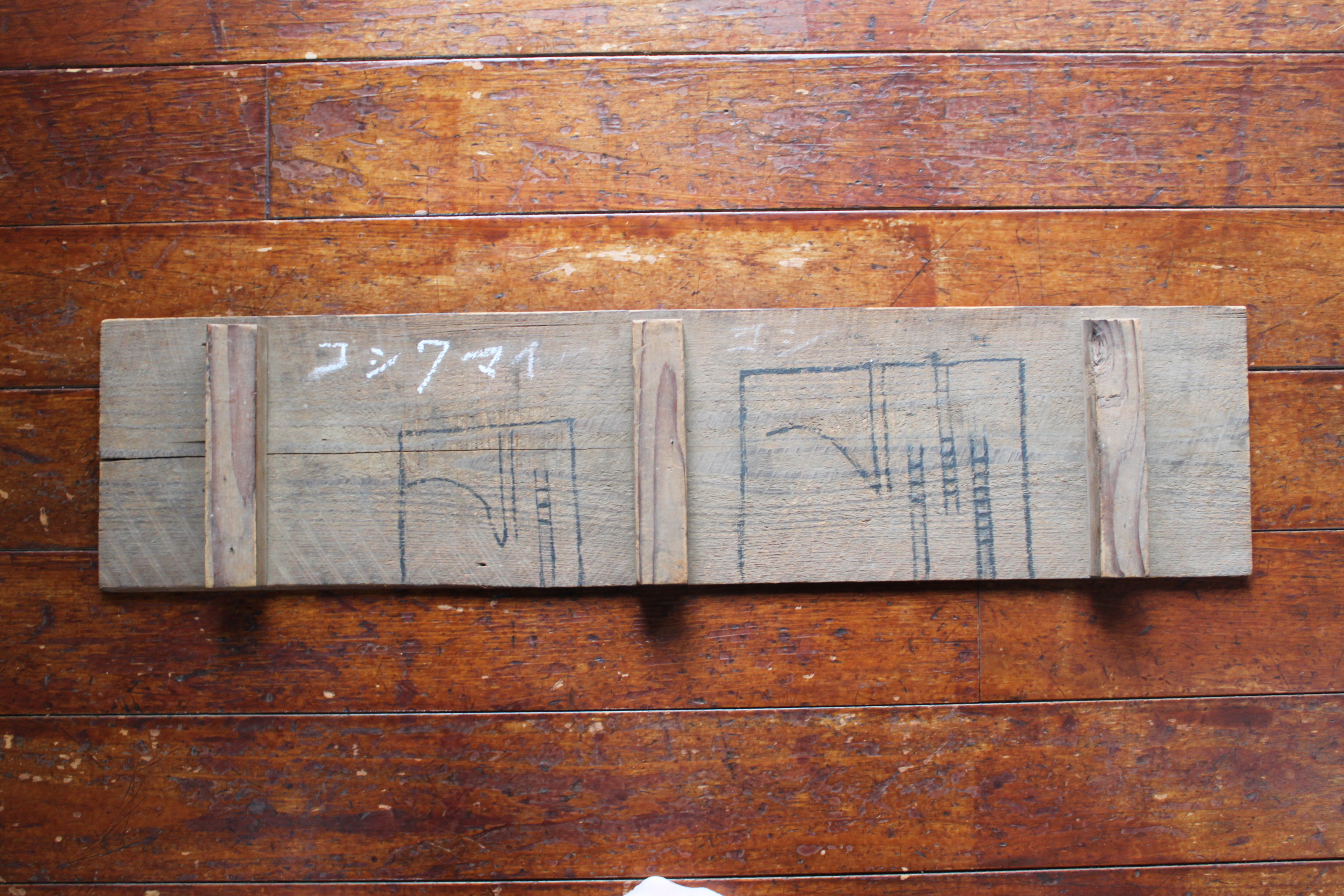

- 板に描いた墨型を見ながら半紙を切り、垂れ紙を作る。大梵天は半紙を4等分にし、小さい梵天は8等分にして作る。大梵天は14枚くらい、小梵天は10枚くらいだが、枚数に決まりはないとのこと。先端を縒って麻紐で縛り、その紐を藁ヅトの上方に巻きつける。

- 藁ヅトにマダケの支柱を挿す。藁ヅトの頭に、幣束1本とサカキの枝、その周りに山の頂をずらして折った三角3本、先を黒く塗った割竹3本を挿す。

- マダケの支柱の中ほどに小さな垂れ紙1、先を黒く塗った割竹1本、サカキの小枝を結ぶ。

現在の行事と梵天

毎年3月8日に春行、9月8日に秋行の年2回の行を西光院で行っている。基本的には1軒からひとり出ることになっており、地区で全50軒くらいあるが、今のメンバーは32名。平日なので、出席する人はさらにその半分くらい。大きな梵天を1本、少し小ぶりの梵天を6本作り、大きな梵天を中心にそれを囲むように小さな梵天を4本立て、5本で祭壇のようにして、その前方にしめ縄を張る。かつては念仏講を招いて「お山念仏」を拝んでもらい、そのあとに男たちで三山の拝みをしたが、数年前に念仏講がなくなったため、今は男たちだけの行事になっている。その後、大梵天を神社の梵天塚に、小さいものを5本、村に入ってくる各道路の、外から見て左側に立てる。厄病祓いの意味があり、厄病は左側から入ってくるといわれている。また川(用水路)に梵天1本としめ縄を張り、これは川セガケなどという。小さな梵天は、かつては8本だったが、団地ができて道が2本ふさがったので6本になった。春行と秋行はまったく同様に行う。

三山登拝の近況と梵天

「奥州参り」には20年に1度くらい、人数がまとまると行った。たいがい一生に一度で、直近では昭和61年、その前が43年なので、もう25年以上行っていない。奥州参りは男性の死支度で、女性の場合は秩父参り。三山へ行くと三山講に入り、「行」に参加する。宿坊は神林だが、山へ行くときだけのつきあいで、神林から内黒田に来ることはないし、正月にお札を送ってくることもない。 出発の前に熊野神社に集合して拝んだが梵天は作らなかった。腰梵天も受けてこないが、登拝後しばらくすると、一緒に行った人たちで梵天塚に記念の石を立てた。石は前回よりひとまわり大きく作るものだった。梵天塚は、現在は熊野神社にあるが、明治ころまでは大榎のある三叉路にあった。男性が三山に行くと、その半年くらい後に女性が秩父参りに行き、さらに2年くらいたつと男女一緒に「上総参り」に行った。

行人の葬式と梵天

出羽三山講の人が亡くなると、三山で判を押してもらった晒の布(本来は袢纏)を棺に入れ、また白い梵天を5本作って墓石(イシラント)に立てた。当地区ではかつては埋め墓と参り墓が別々だった。昭和60年登拝の仲間のうち一人が亡くなったときに梵天を作ったが、これが最後になるのではないかとのこと。

梵天や行事の変化

行人が亡くなると色紙の梵天を作り、墓の周りに立てたとのことだが、『四街道市の民俗散歩 -昔の内黒田村-』(1981)にも、かなり前に行われなくなり話にだけ聞いていることと記されており、詳細は不明である。