金田 三山講( 長生村 )

調査時期:2011年4月、12月/2012年7月

7月の 風祭 りで、5本の白梵天を作ります。また山へ行く時に、ひとり1本の梵天を立てます。はじめて行く人は白、2回以上の人は赤い梵天です。

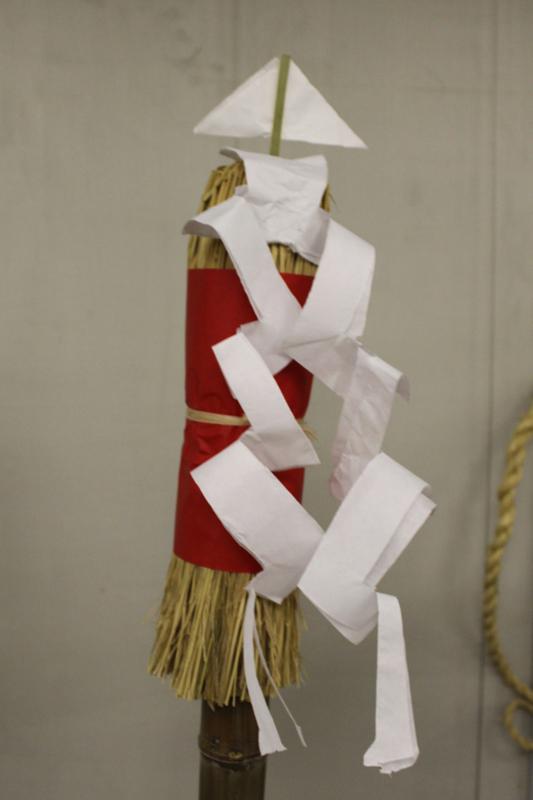

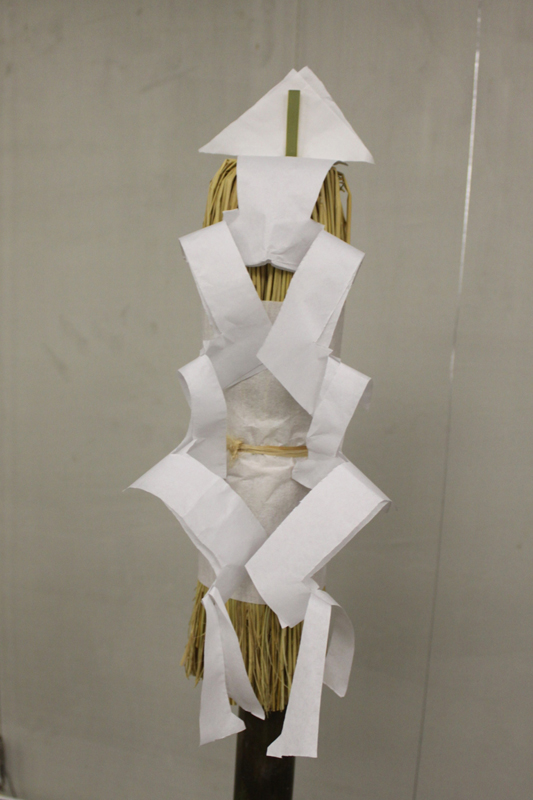

梵天の作り方

手順

- マダケに藁を巻き、折り曲げて藁ヅトにする。下が切り口になるようにする。

- 藁ヅトに半紙を巻き、麻紐で縛る。

- 藁ヅトに三角の紙と幣束をつける。藁ヅトの頭に白い三角をつけた割竹を挿す際に、白半紙で作った幣束の上部を挿し通すようにする。

- 支柱の元に「袴をはかせ」(八角形に切った半紙を敷き)、「三幣」(三角の紙を挟んだ小幣3本)を立てる。

現在の行事と梵天

毎月8日に八日講を行っている。(5月と9月は、農繁期のため、農休日にあわせて行う。)1月1日が元旦祭。7月28日に「風祭り」。風祭りの日だけ5本の白梵天を作り、石碑に立てる。また春と秋の彼岸に先祖の墓参りをする。12月7日、8日は「年取り行」。7日にもち米を持って集まり、水にひやし、8日に餅つきをする。全部で2俵近い餅を搗き、三山の重ね餅を祭壇に飾るほかは、のしもちにして分けて持って帰る。この餅を食べると健康に過ごせるといい、行人がいない家も参加できる。三山講のメインイベントで、餅つきのあとに総会と直会を行う。また暮れの28日か30日に4部落のうち、餅当番としめなわ当番にあたった部落が重ね餅3組としめなわをそれぞれ作って、行堂の祭壇にあげる。

三山登拝の近況と梵天

三山への参拝は毎年行く。10年くらい前から女性も参加するようになった。宿坊は大進坊。毎年1月中旬に回ってくる。行堂の祭壇には大日如来と神鏡、金幣などを祀っている。 三山参拝の前に、行く人の人数分の梵天を作り、行堂の前の三山の石碑の前に立てる。新行の人は白い梵天、2回以上の人は赤い紙を巻いた梵天である。三山の石碑は昭和初期のものが1基、平成5年のものが1基。平成5年には何となく立てようという話になり、とりたてて何か理由があった訳ではない。山形の大進坊にも金田地区の石が何基か立っているという。腰梵天は各人で保管しておき、亡くなったときに棺へ納めてもらう。

行人の葬式と梵天

行人が亡くなると、白い梵天を1本作り、また「○○命霊」と神式の敬称をつけた名を記した六尺旗を作る。