小久保奥の山講社(富津市)

調査時期:2011年2月/2011年5月

小久保奥の山講社では、20年ほど前に奥州参りで寄った新潟県村上市の観音寺から譲られた天狗様の面を毎月お祀りしています。梵天は、現在では行人の葬式の時だけ作っています。昔は白梵天を3本立てましたが、現在は1本としています。オタレは36枚とする決まりがあります。

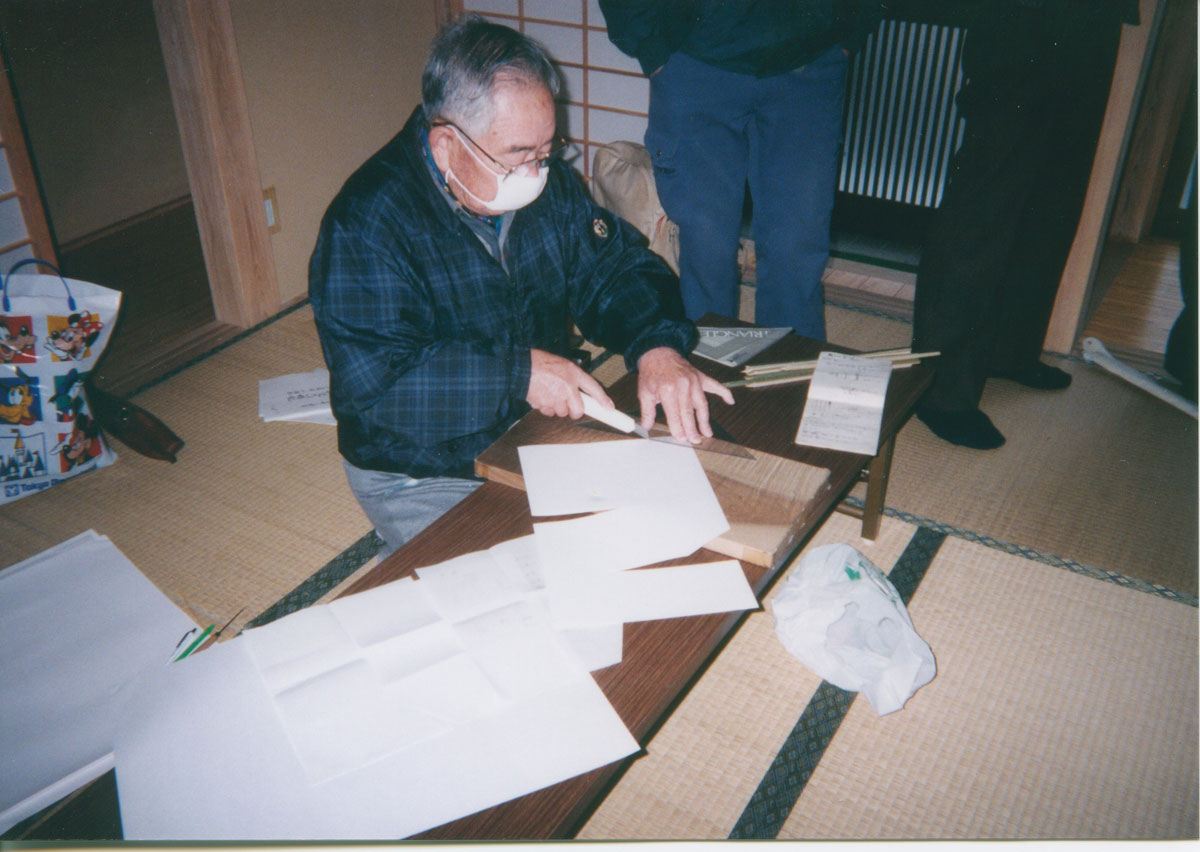

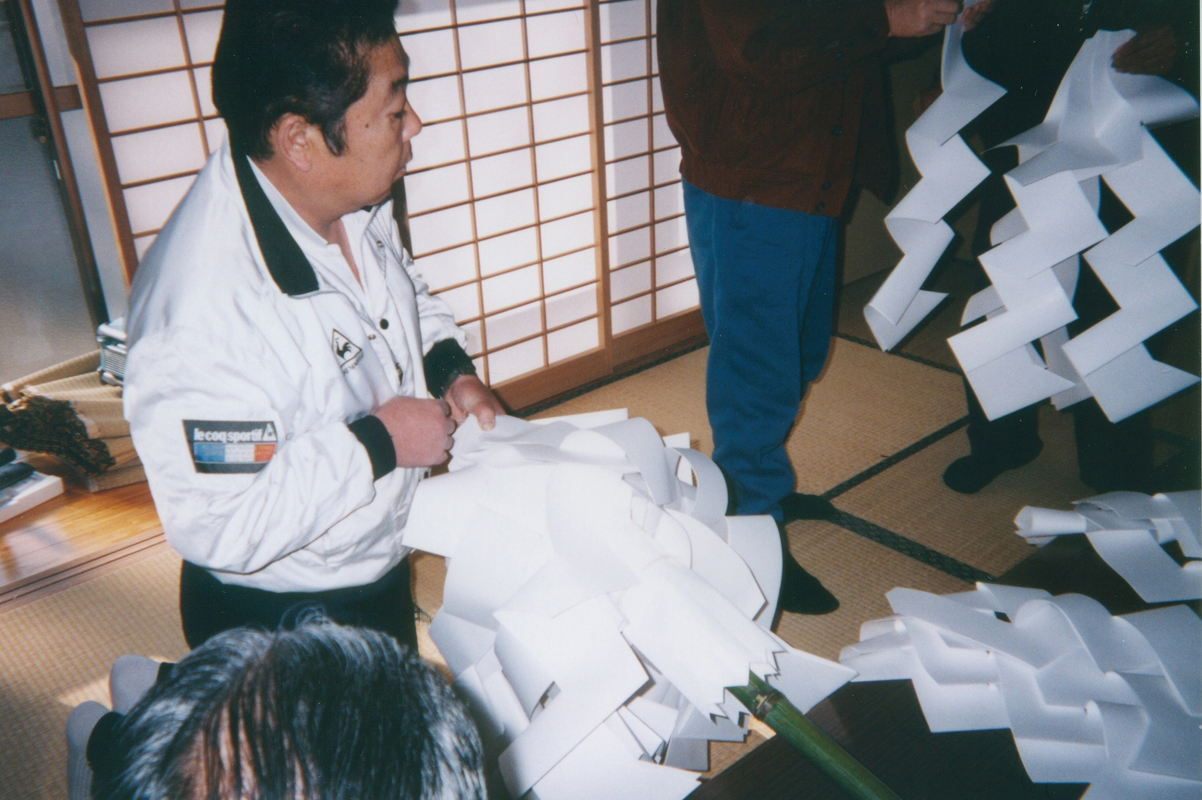

梵天の作り方 ※すべて講提供写真

手順

- マダケのまわりに藁を巻き付け、折り返して藁ヅトを作る。

- 紙は奉書紙を使う。まず12の山型の切れ込みを入れた紙を藁ヅトに巻き、上下二か所を麻紐で縛る。

- オタレは奉書紙を半分に折り、切れ込みを入れて作る。36枚のオタレを藁ヅトのまわりに貼る。

- 上から「笠」の紙をかぶせて麻紐で縛る。

- 「笠」の上に三角を9本挿す。

現在の行事と梵天

20年ほど前(1989年)に、奥州参りで寄った新潟県村上市の観音寺(仏海上人の即身仏があることで知られている)で、住職から天狗様(天狗面)が一緒に千葉に行きたいと言っているといわれ、お連れしてお祀りすることになった。天狗様をお祀りした1989年7月11日を縁日として、八日講をこのときから8日から11日に移し、毎月天狗様の前で祈祷を行っている。いったんは信仰が衰退し、八日講も年に2,3回になっていたが、天狗様で復活した形になった。

毎月11日の祈祷のほか、2月3日の節分祭に小久保神明神社で春祈祷と餅撒きを行う。豆のかわりに餅とお金を投げる。また7月1日に浅間山の山開き、10月17日に三山記念碑の祈祷行事、12月22日に冬至の行事を行う。冬至の行事にも数年前までは餅撒きをしていたが、これはやめてしまった。梵天を作る行事はない。

三山登拝の近況と梵天

宿坊は勝木坊。毎年2月3日の節分祭にあわせて廻ってくる。現在、山へ登るときには梵天を作っていないが、かつて供養の石(記念碑)を立てたときには梵天を作ったようである。

行人の葬式と梵天

行人の葬式の時には白い梵天を1本作り、行衣を着て参列する。梵天は、かつては3本組だったが今は1本。梵天を作る機会は、現在では行人の葬式だけになっている。