横田成蔵三山講(袖ヶ浦市)

調査時期:2011年2月、12月

横田成蔵三山講では、山へ行く前の7月と暮れの12月に4本の白梵天を作り、3本を供養塚に、1本を川に立てます。梵天の頭と地面に挿す3本の三角の紙は出羽三山をあらわし、黒い紙の1枚が羽黒山、白い紙の2枚が月山と湯殿山です。

梵天の作り方

手順

- 藁ヅトをつくり、切り口が下になるようにマダケの支柱を挿す。

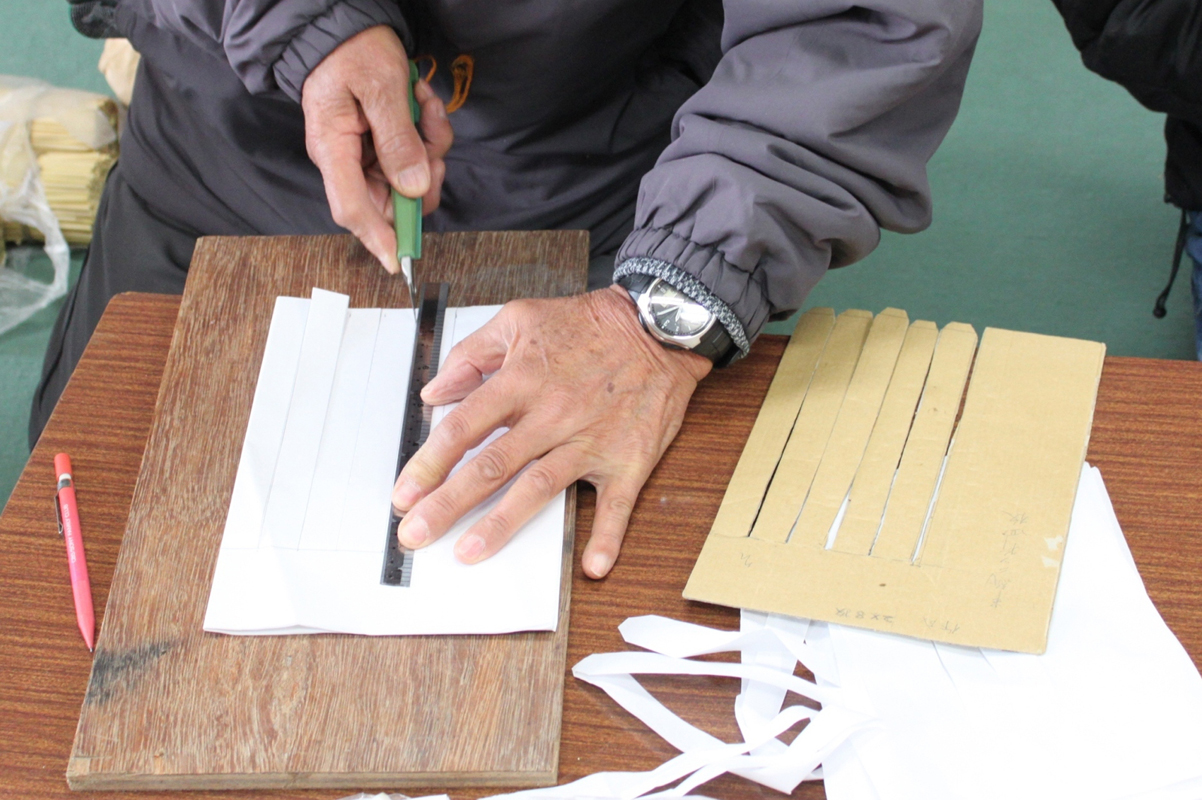

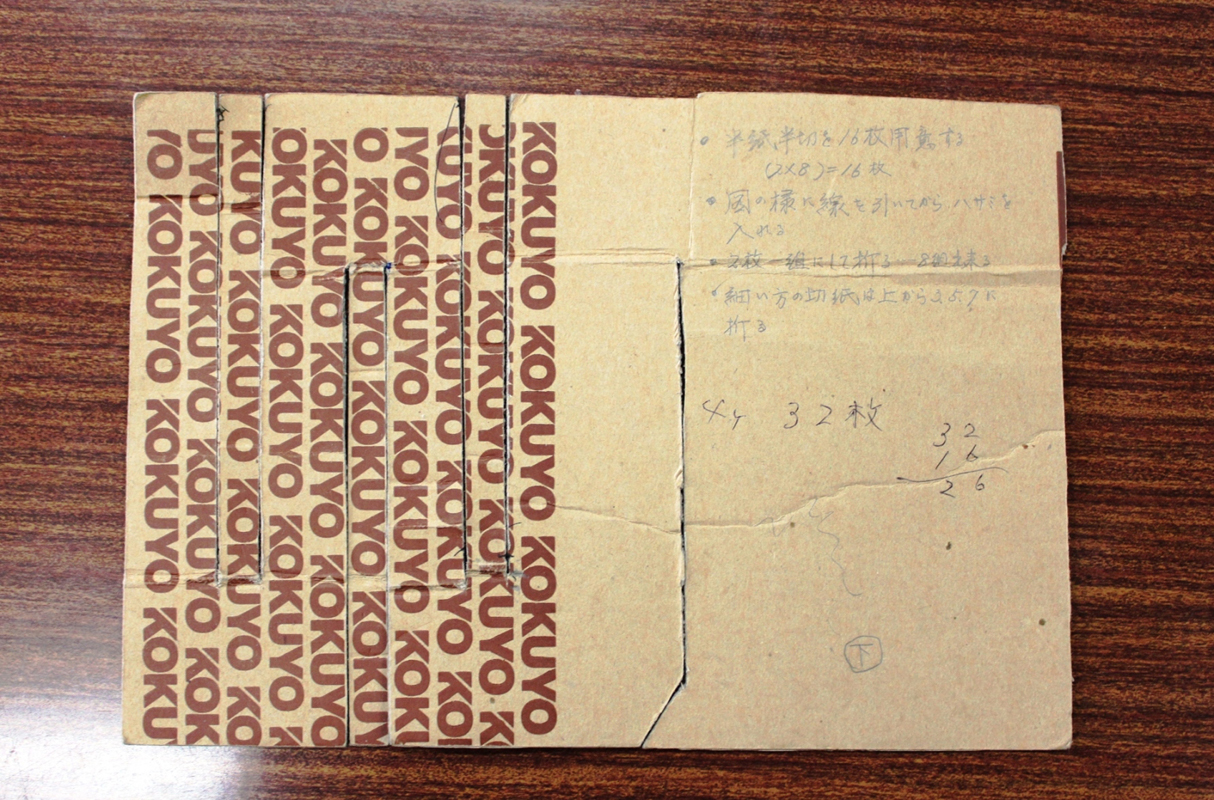

- 藁ヅトに、切れ込みを入れた半紙を巻く。「はかま」といい、2分の1にした半紙を型に合わせて切れ込みを入れ、1本の藁ヅトに2枚巻く。

- はかまの上部に麻ひもを巻き、半紙を2分の1にして型紙を使って切った「ヒラヒラ」(垂れ紙)を2枚ずつ4組、計8枚、挟み込んで下げる。

- 藁ヅトの上から紙をかぶせて紐でしばる。

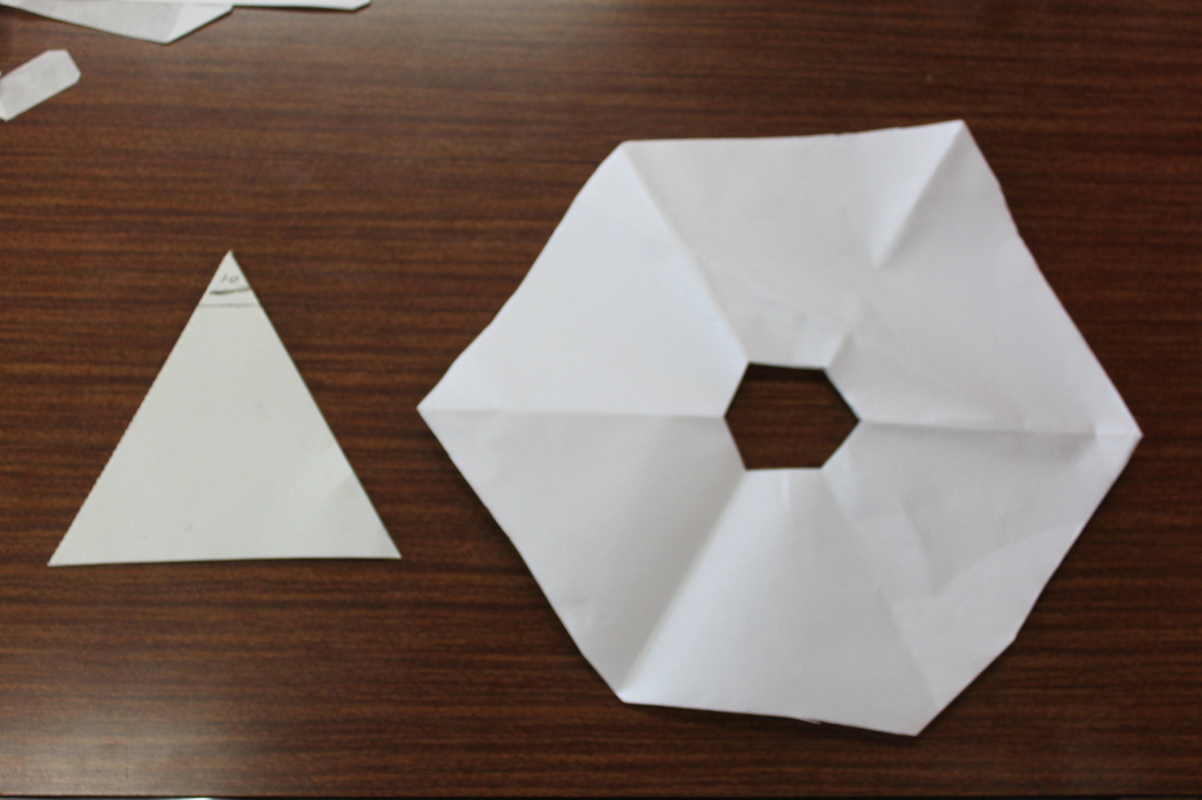

- 頭の上にサカキ、幣束1本、三角3本を挿す。三角は1枚を黒い紙で作り、羽黒山をあらわす。残り2枚は白で、月山と湯殿山をあらわす。

- 地面に6角形に切った半紙を敷いて梵天を立てる。梵天の頭と同様に、サカキ、幣束1本、三角3本(黒1、白2)を挿す。

現在の行事と梵天

以前は毎月8日に集まっていたが、今は年2回、7月の三山へ行く前と暮の20日ころに公民館に集まって、白い梵天4本を作る。登拝は近年1年おきになったが、行かない年も、同じ時期に梵天を作る。いずれも3本を供養塚に立て、1本を川へ立てる。

川へ梵天を立てることを「流し梵天」ともいい、それまでツカ(梵天塚)に立っていた古い梵天も川へ持っていく。これを昔は竹ごと川に流したが、今は頭の藁の部分だけを流している。

三山登拝の近況と梵天

以前は毎年行っていたが、最近は1年おきになり、横田上宿といっしょに行ったこともあったが、今は成蔵だけで行っている。出羽三山は女性と子供を嫌う山だといわれていたが、15年くらい前からは女性もいっしょに行くようになった。

宿坊は正伝坊。三年に一度、来訪がある。正月に拝んでくれた護摩札が毎年4日に届く。

三山へ行く前に梵天を4本作る。前日夕方、ツカ(供養塚)に集まって梵天を3本立てて拝み、出お神酒(デオミキ)を回す。1本はツカの脇の公会堂にしまっておき、山から帰ってくると近くの松川へ立てた。このとき、前年の12月に立て、山へ行く前に下ろした古い梵天の頭も川へ持っていく。初山のボッケン(腰梵天)は、ずっと神棚にあげておく。

行人の葬式と梵天

行人の葬式にも、白い梵天を4本作り、墓地に3本立て、1本は公会堂においておく。墓に49日まで立てておいて、その後、公会堂の1本とあわせて川に流す。また供養塚にボッケンを納める場所があり、行人が亡くなるとそこにボッケンを入れる。