刑部百人講(長柄町)

調査時期:2011年2月

刑部は6区からなり、それぞれに行屋があり八日講を行っています。稲塚区では、現在は2・5・9・12月に集まっており、2月の「辻切り」で梵天を作ります。

3本の梵天を作り、行屋と集落の入り口2カ所に立てます。3本の幣束が太陽、3本の竹串が月をあらわしています。

梵天の作り方

手順

- 枝葉のついた真竹を支柱にし、藁を巻き、折り曲げてツトにする。藁の切り口は上にする。

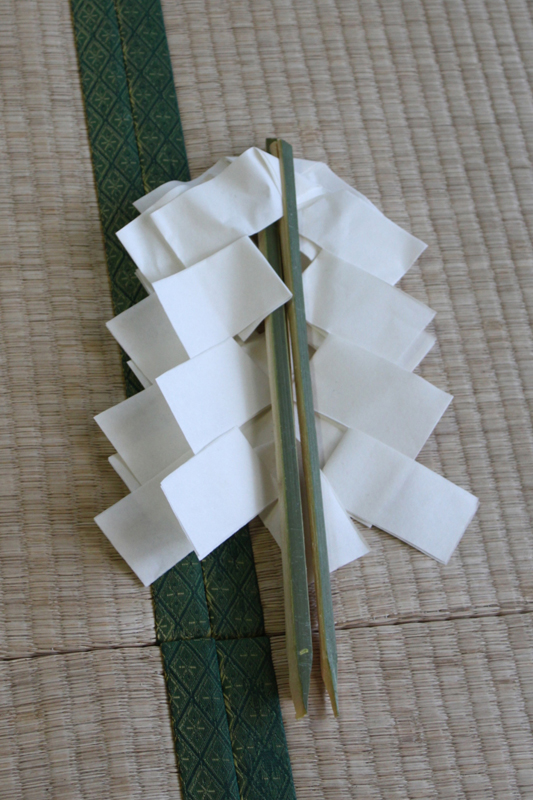

- 藁ヅトに、下に切れ込みを入れた半紙を巻く。

- 頭にサカキ3本、幣束3本、割竹3本を挿す。幣束は太陽、割竹は月をあらわすと伝えられている。

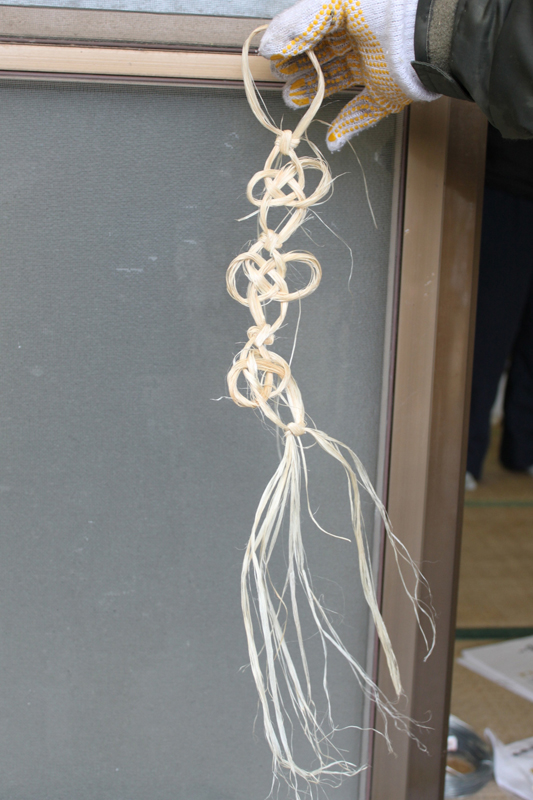

- 支柱の中ほどに、藁の輪飾りと麻紐の紐結び、幣束1本をつける。

- 梵天を立てる際、地面に半紙を敷いて梵天を挿し、逆三角形をつけた割竹3本を挿す。

現在の行事と梵天

刑部は6区からなり、それぞれに行屋があり八日講を行っている。稲塚では、もと宝珠院という寺だったところを行堂として使っており、以前は毎月8日に八日講を行っていたが、今は2・5・9・12月のみ行っている。行堂の祭壇には不動明王をおまつりしており、八日講では祭壇の横に三山の掛け軸をかけ、三山拝詞などを唱えている。

梵天を作るのは2月の「辻切り」で、3本を作り、行屋と集落の入り口、集落のはずれに立てる。悪いものが入ってこないようにという意味がある。

三山登拝の近況と梵天

宿坊は養清坊。毎年3月ころに廻ってくるので役員が対応する。10年ほど前までは、刑部から毎年のように山へ行っていたが、それは刑部全体というより、刑部の6区から、今年はどこ、次はどこと、ある程度区でまとまって行った。近年はしばらく山へ行っていないが、近々行く予定で積立を行っている。昭和45年からは女性も同行している。

三山へ行く前に、行屋に梵天を1本立て、年輩の行人が無事登拝を祈って祈祷した。帰ってくると、刑部全体で持っている三沢の供養塚に梵天を持っていった。昔は記念碑を建てるときに梵天供養を盛大に行った。昭和58年が石を立てた最後になっている。

行人の葬式と梵天

15年くらい前までは墓地が3段の階段状になっていて、一番上に行人、次の段に行人以外の男性、下に女性とこどもを埋葬していた。墓石は立てていなかった。その墓地を家ごとの区画にし、墓石を立てられるように改めた。またかつては行人が亡くなると、行人の仲間が梵天を作って行衣を着て見送ったが、それも5年くらい前から行わなくなった。