今津朝山 金蔵院・能蔵院 出羽三山講(市原市)

調査時期:2011年4月、5月、6月、11月

今津朝山地区では延命寺、金蔵院、能蔵院の3つの寺の檀家ごとに講が作られていますが、現在では梵天を作るのは葬式だけです。また平成23年11月に梵天供養が行われ、ひとり1本、146本の梵天が供養塚に立ち並びました。

梵天の作り方

金蔵院 白梵天1本と色梵天4本を作る。色梵天と白梵天の形は同じ。

手順

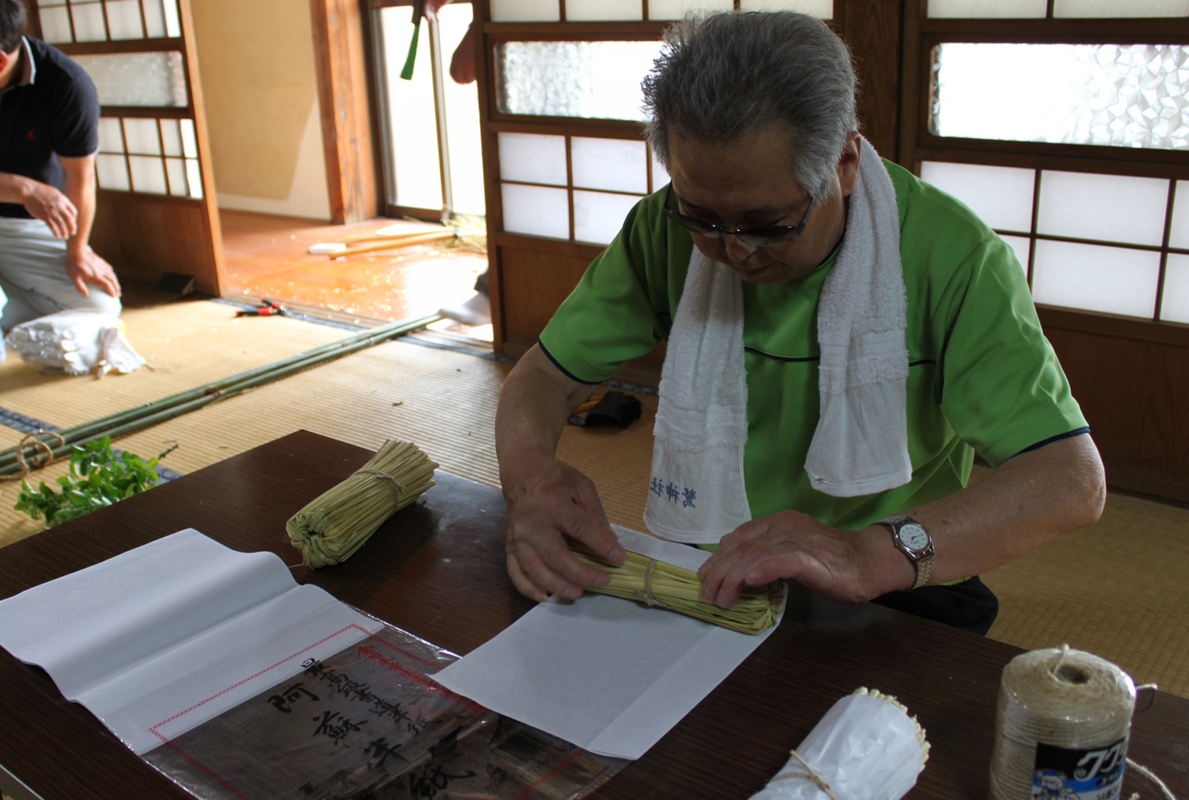

- 藁ヅトに半紙を巻く。

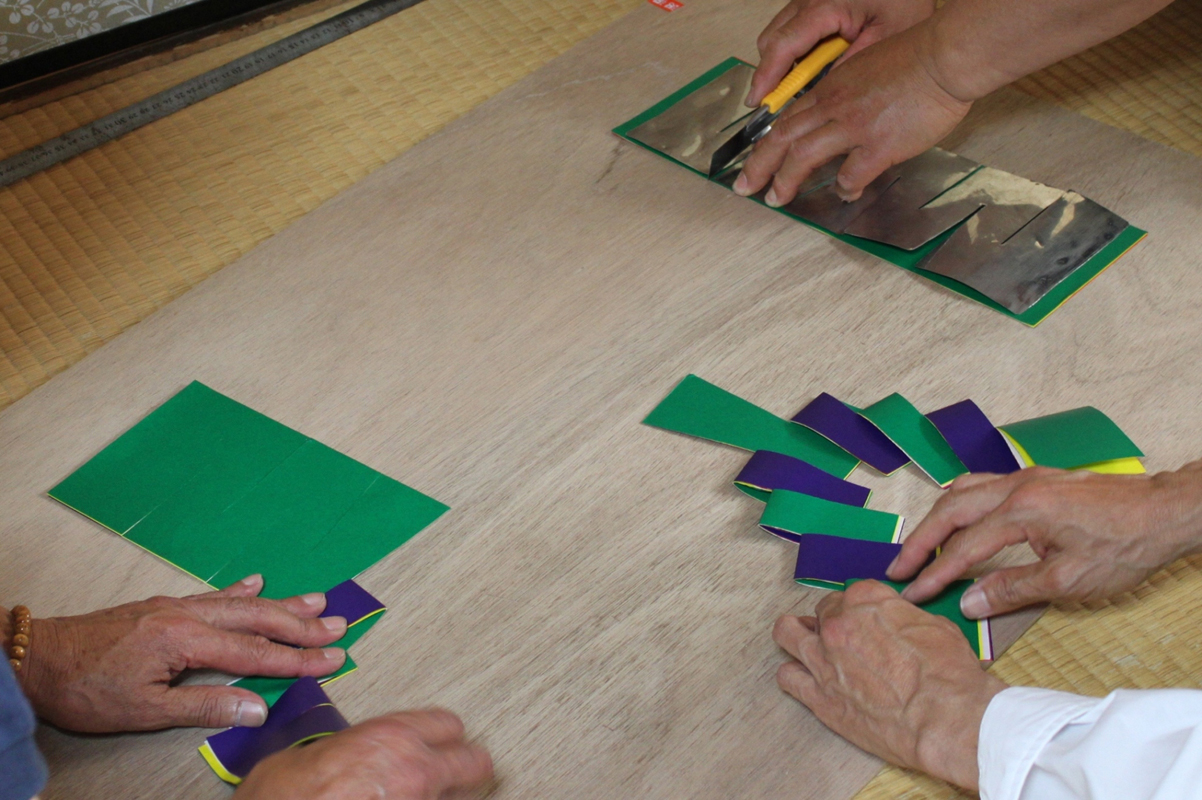

- 梵天の垂れ紙は赤・黄・緑・紫・白の5色の色紙(B4版)を5枚重ねで縦半分に切り、型にあわせて切って御幣の形に作る。白は半紙を用い、色梵天の垂れ紙と同様に作る。

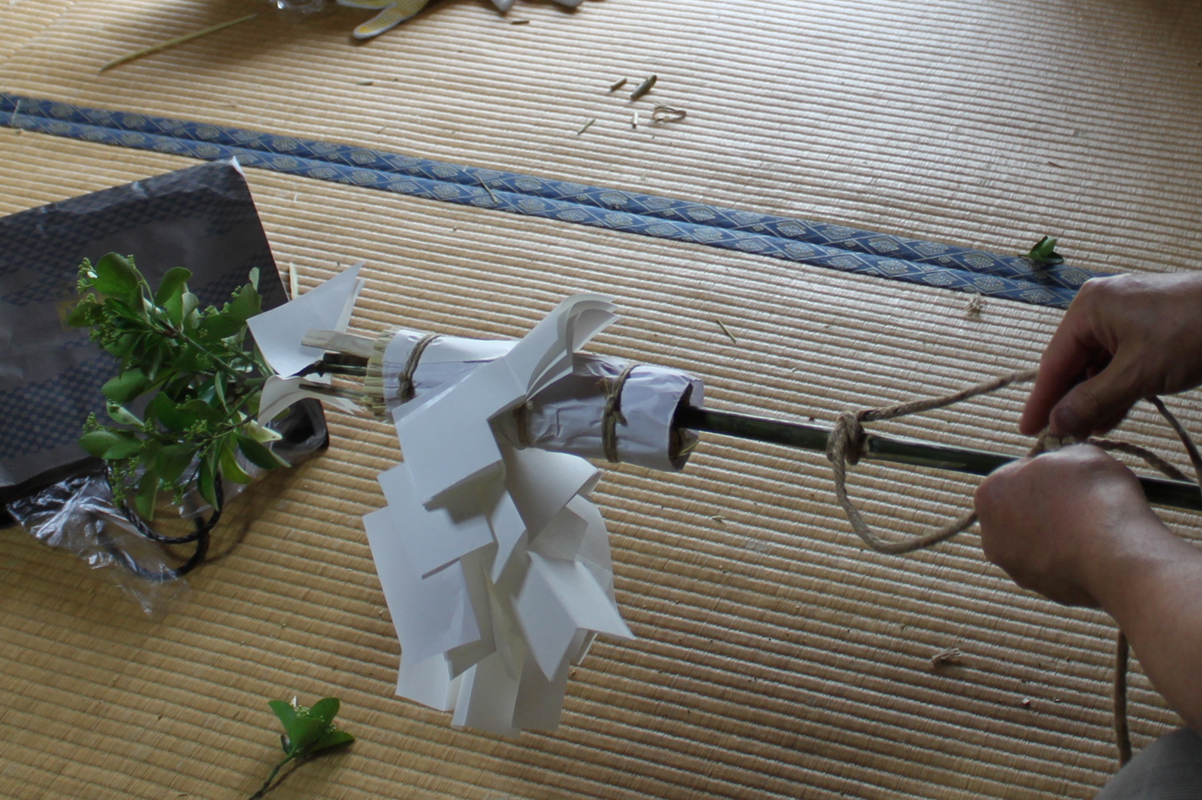

- 藁ヅトの切り口を上に、シノダケの支柱を挿す。垂れ紙を2組ずつつける。

- 藁ヅトの頭には白の三角を3本とマサキを挿す

- 藁ヅトの下に麻紐を結び、叶・あわじ・総角結びの紐結びをして長く下げる。

能蔵院 白梵天1本と色梵天5本を作る。色梵天と白梵天の形が異なる。

手順

- 藁ヅトを作り、切り口を上に、半紙で下から包むようにして麻紐で縛る。

- 色梵天では赤・黄・緑・青・紫の5枚重ねの色紙を半分に切り、半分に折って型にあわせて切ったものを垂れ紙にし、これを2組、紙紐で縛って下げる。

- 白梵天は白の半紙5枚重ねを4つ折りにして型に合わせて切り、ひとつ開いた状態のものを作るのは色紙の垂れ紙と同じだが、形が異なる。それを2組下げる。

- 色梵天の藁ヅトの頭には、色紙(赤・黄・紫)の三角3本とマサキを挿し、三角は三山をあらわすが白梵天の頭に挿すものは形が異なる。白梵天は人を象っているという。

- 白梵天にだけ叶とあわじの紐結びをつける。

素材

海に近くマダケがないため、シノダケを用いる。なるべくまっすぐなものを選ぶようにする。

曲がった竹だと死者が成仏できず、どこへ行ってしまうかわからないという。また「仏」のものなのでサカキは使わずマサキの葉を用いる。

現在の行事と梵天

今津朝山は延命寺(宿の一部)・金蔵院(内出)・能蔵院(三ヶ郷と宿の一部)の檀家ごとに講が作られている。金蔵院(内出公民館)と能蔵院の行堂(三ヶ郷公民館)のともに三山の幣束を祀る祭壇が設けられ、境内地に大日如来の石像が祀られている。

金蔵院の大日如来像は文化10年(1813)造立。また今回の展示にはご参加いただかなかったが、延命寺の大日如来石像は寛文2年(1662)造立である。

- 金蔵院

-

毎月8日に八日講を行っていたが、今はやっていない。

- 能蔵院

寺の役が終わるとヨウカッコ(八日講)に入る。もとは毎月8日の集まりだったが、今は第二日曜日に行堂(現在は三ヶ郷集会所)に集まる。昔は酒を飲んで花札や博打などをやり、ひんしゅくを買ったこともあった。その後一度途絶えかけたが、また人が増え、拝みをして親睦の直会を行っている。また八日講とは別に、一緒に山へ行った同行の人たちでも親睦の集まりがある。

三山登拝の近況と梵天

宿坊は神林で、毎年、順番にひとつの寺の行堂を訪れるので、そこに3つの講の講員が集まる。3年でひとまわりする。三山へは一生に一度は参拝するものとされており、三山へ行った翌年に富士山へ登る習慣があった。今津朝山全体で、行きたいという人がある程度集まるとバスを仕立てて行ったものだが、最近は行っていない。

拝に先だって行堂と浜に梵天を立てた。浜では年長者に拝んでもらい、これを「お浜入り」と言った。浜へ行くときか浜からの帰りに、井戸の近くで待ち構えていた人たちに水をかけられたが、この水には清めの意味があるとのことだった。出発の日はお宮(宿が鷲宮神社・内出が飯奈里神社・三ヶ郷が春日神社)にお参りして出かける。また留守中は毎朝、妻か母親がお宮にはだし参りに行った。

何度か三山に行きボッケ(腰梵天)を持つ人が多くなると、共同墓地の供養塚に石を立て、梵天供養を行った。腰梵天を納めて運ぶ輿をシコという。昭和31年には盛大に行ったので、近隣の村から万灯を引いて、「じゃんじゃんやーれ、おーじゃれ」とはやしながら練りこんだ。またどの家でも、誰が来ても家にあげ、飲み放題でもてなした。梵天供養は生前の仮の葬儀。ボッケは自分の魂で、梵天を供養塚におさめることは、自分の霊をおさめることになる。昭和31年の次は49年に行ったが、このときは近隣に声をかけない朝飯供養(朝祭)だった。その後平成23年11月、37年ぶりに記念の石を立てて腰梵天を納める供養を行った。共同墓地の供養塚にひとり1本、146本の白い梵天を立てた。共同墓地の供養塚は今津朝山全体のものである。

行人の葬式と梵天

(金蔵院)

(能蔵院)

(能蔵院)

現在、梵天を作るのは葬式だけになっている。行人の葬式をボンテンハギ、またはハギという。それぞれの寺の檀家ごとに分かれて行っており、金蔵院では白い梵天1本と色梵天4本を作る。能蔵院では白い梵天1本と色梵天5本を作る。金蔵院では、まず境内の大日如来の石像に立て、その後に共同墓地へ持っていく。色梵天を供養塚に立て、白い梵天は墓地に立てる。能蔵院では境内に墓地を整備し供養塚も新しく作ったため、この供養塚に色梵天を立てる。お骨が寺の門を入ってくるときに白い梵天を上からかざして迎え、納骨後に墓石の後ろに立てる。

梵天や行事の変化

金蔵院では垂れ紙を切るのに目分量で鋏を入れていたが、10年ほど前にステンレス板で型を製作した。