朝生原講中(市原市)

調査時期:2011年5月

朝生原講中では、毎月、行屋で八日講を行っています。梵天は1・5・9・11月の年4回、1本を青年館の記念碑に立てます。 山へ行くときも1本作り、帰ってくると近くの川へ持って行きます。1本の梵天で三山をあらわしています。

梵天の作り方

手順

- 藁ヅトは、切り口を上に半紙を巻き、紐で縛る。

- 麻を左縄に撚った紐を結びつけ、叶・あわじ・叶の飾り結びを作る。

- 半紙を10枚ずつ、切込みを入れて折下げるようにし、上をまとめてひねったものを5組作り、紐にねじこむように下げる。

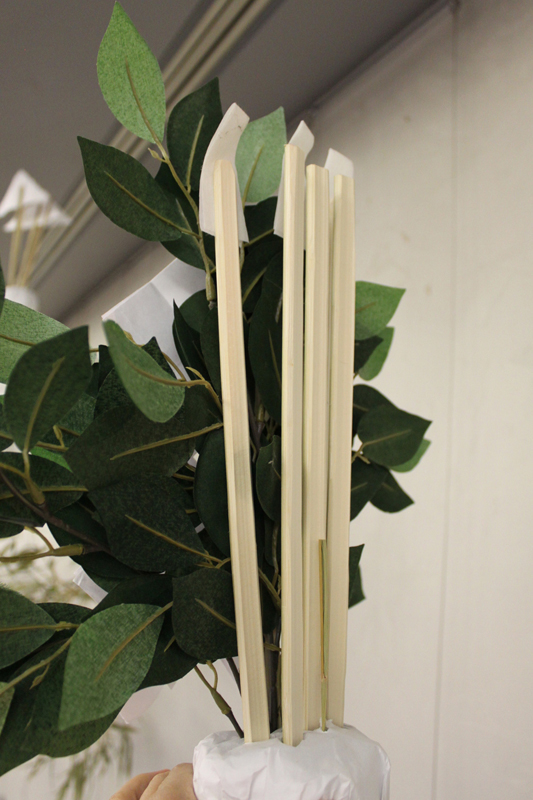

- 頭に半紙をかぶせ、幣束1本、サカキ、三角(縦長)3本、何も挟まない割竹3本を挿す。

- マダケの支柱を挿し、支柱の中段に2カ所、切れ込みを入れた半紙を巻き、サカキ、三角3本を挿して麻紐で縛る。また叶・あわじを交互に結んだ飾り結びをつける。

- 藁ヅト部分が月山、支柱の飾りの上段が羽黒山、下段が湯殿山と、1本の梵天で三山をあらわしている。

現在の行事と梵天

行屋は青年館に併設されており、大日如来像を祀っている。 毎月8日に八日講を行っている。そのうち1・5・9・11月には白い梵天1本を作り、青年館の記念碑の前に立てて礼拝する。

三山登拝の近況と梵天

三山への登拝は、近年は参加者が減少してきたため近隣の黒川、石神地区と合同で行うようになったが、ほぼ毎年行っている。戦後は女性も参加している。宿坊は、昔は石井坊だったが今は三光院。毎年4月に檀那廻りにくる。7月の登拝前に梵天を1本作り、青年館にある朝生原だけの記念碑の前に立てる。留守に残った行人が、月山登拝の時間にあわせて祈祷を行う。

かつては三山参拝後、参加者全員で潮垢離と足洗いのために小湊へ行ったが、このとき、出発前に記念碑の前に立てた梵天を持って行き、海に立てた。今は近くの川に立てている。三山へ行くたびに記念碑を立てたり、腰梵天を埋めたりすることはしない。腰梵天は、人により行衣と一緒にしまっていたり、神棚にあげたりしている。

行人の葬式と梵天

葬式では梵天を4本作る。白い梵天3本をひと組としてヒゴで結わえ、1本は太い竹を用いて色紙で作り、3本ひと組の梵天のうしろに立てる。3本は出羽三山の印で1本は亡くなった人の霊であるという。梵天を持った行人が葬列の先頭に立ち、墓地に着くと墓の後ろに立てる。49日までは立てておき、あとはその家で処分する。

また朝生原、黒川、石神に戸面を加えた4区で供養塚(籠田原塚)を持っており、ここで3年に一度、4区合同で、3年間に亡くなった行人の供養を行う。塔婆を供養塚に持って行って祈祷し、その塔婆を遺族がそれぞれの墓へ持っていく。

梵天や行事の変化

立野晃の記録(1981)によれば、藁ヅトの上にオカシラ1、サンカク3、カラボウ3を挿し、支柱の中ほどにはリョウブと呼ばれる幣束を2本括りつけるとある。また冬行、土用行では1本、三山登拝前にはひとり1本、また葬式では3本の梵天を作るとある。色は特に記されないが、どれも白一色だったように読める。